以和香之道续文脉 以思想之光照传承 —— 记非遗传承人孙亮的香文化坚守与澄迈盛会之约

- 2025-09-04

- 来源:腾讯网

当2025中国·澄迈国际经济贸易洽谈会“澄迈香·香世界”国际沉香产业推介会的请柬递至案头时,中国民俗学会香文化研究中心荣誉主任、北京市级非遗 “和香制作技艺” 代表性传承人孙亮正远在香岛之国科摩罗建立首个海外非遗工作室。这位深耕香文化数十载的学者型传承人,将以 “香文化活态传承的当代复兴” 为主题参与大会圆桌论坛,带着他对传统与现代交融的深刻思考,为这场国际盛会注入思想微光。在他看来,沉香大会不仅是行业交流的平台,更是 “千年香脉当代复兴” 的重要契机。学术立根:在典籍长河中锚定文化坐标“香文化的传承,首先要搞清楚‘从哪里来’。”

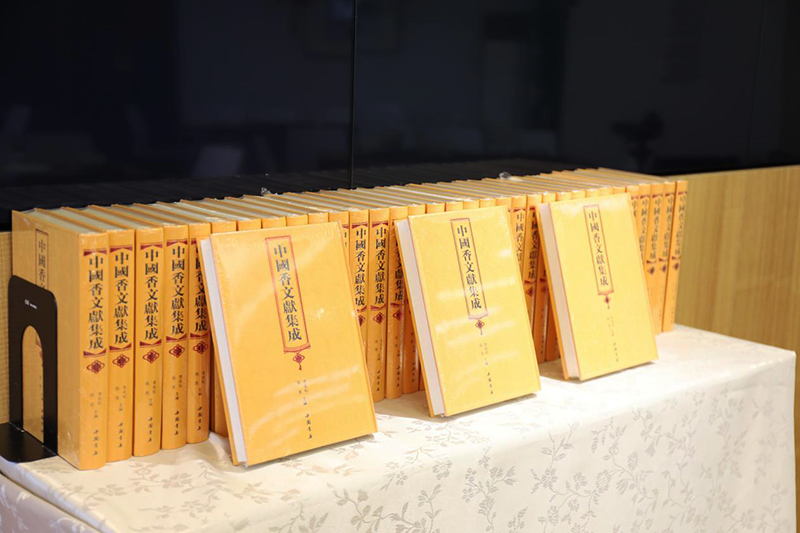

孙亮的学术探索始终带着这种清醒的本源意识。他主导编纂的 36 卷本《中国香文献集成》,耗时十年系统收录先秦至民国香学典籍近3000 万字,不仅是文献的抢救性整理,更首次以 “文化史” 视角构建起中国香学的学术体系。这部被美国哈佛,哥伦比亚,普林斯顿等大学图书馆列为 以“东方香文化研究核心文献” 收入的著作,打破了长期以来西方学界对东方香史的叙事垄断,为中国香文化悠久的历史确立了主体性话语权。在宋代香文化领域,孙亮的研究尤为显著。

他在《香志・香圣黄庭坚》中提出的 “香圣” 概念,绝非简单的历史定位,而是通过解构黄庭坚 “香即道” 的文人实践,揭示出中国香文化 “物我相融” 的哲学内核 —— 香不仅是感官之物,更是士人精神世界的外化。"香圣"黄庭坚的概念自2017年提出至今已成为香文化爱好者的普遍共识。这种将文献考据与思想阐释相结合的研究方法,使香文化从技艺层面跃升至文明维度,为当代传承提供了重要的理论支撑。非遗守活:让技艺成为文化的 “有温度的载体”“非遗不是博物馆里的标本,而应是流动的生活智慧。” 作为 “和香制作技艺” 传承人,孙亮开创的 “学术 + 技艺” 双轨制,直指传承的核心命题。

在京西慈善寺的非遗传承基地,他复原明代《香乘》香方时,坚持 “每味香药必溯源其历史语境”:炮制 香料需参照《本草纲目》的阴阳理论,配伍要考量宋代文人的审美趣味,使 200 余种传统香方成为可触摸的文化记忆。这种理念在 “福临” 香品研发中体现得淋漓尽致。他以京西 “楸树开花,带福还家” 的民俗为魂,将楸树花入香,既保留传统的炮制古法,又融入现代调香的创新技艺,让一款香品成为连接地域记忆与当代生活的纽带。而他主导的 “中国香文化研修认证体系”,要求修习者既通技艺更明典籍,正是为了避免传承沦为无本之木 ——“和香之‘和’,首先是技艺与文化的和谐共生国际传韵:在文明对话中守正创新“文化传播不是单向输出,而是找到文明的公约数。”

孙亮的国际实践始终贯穿着 “和而不同” 的智慧。2012 年国家大剧院的 “中国香文化简史” 讲演中,他没有止步于隔火熏香的技艺演示,而是通过 “香与古琴”“香与书法” 的联动,展现中国人 “以香修身” 的生命哲学。这种 “以文化内核为魂” 的传播理念,2017年在莫斯科丝绸之路高峰论坛的 “松风雅集” 中达到新高度 —— 当沉香的香气与俄罗斯传统民谣在同一空间交融,他实则在演绎 “各美其美,美美与共” 的文明对话逻辑。布鲁塞尔 “茶和天下” 活动中,他赠送欧盟官员的 “楸树开花” 文创,暗藏着深层的思想表达:以京西古香道的地域记忆对应比利时 “欧洲之心” 的地缘身份,用香的 “共通嗅觉语言” 消解文化隔阂。这种传播智慧,使香文化成为中国与世界对话的柔性纽带。

在2018年中非论坛香文化展演活动中他与非洲香岛之国科摩罗结缘,并于今年作为香文化使者将澄迈沉香树苗首次种植在非洲大陆上。为海南沉香文化的国际化迈出了坚实的一步。盛会发声:以思想之光照亮传承之路“。澄迈大会的价值,在于让不同地域的香文化实践者共享思考。”

孙亮为圆桌论坛准备的发言,聚焦 “传统香文化的当代复兴” 这一核心议题。他将结合《中国香文献集成》的研究成果,阐述 “文献中的香文化如何转化为当代生活美学”:既要避免 “唯传统论” 的故步自封,也要警惕去传统化” 的创新误区,提出 “以学术为经、以技艺为纬、以生活为基” 的三维传承模型。在他看来,海南作为沉香重要产区,其产业发展正面临 “资源优势如何转化为文化优势” 的关键命题,而这恰恰是全国香文化传承共同面对的课题。“我的发言不是提供标准答案,而是抛出思考的引子。”

孙亮的谦逊背后,是对传承规律的深刻认知 —— 真正的文化复兴,从来不是一人一地的独行,而是无数思想碰撞形成的合力。从典籍校勘到技艺传承,从国际交流到盛会发声,孙亮的每一步实践都围绕一个核心思想:香文化是中国人精神世界的 “嗅觉镜像”,守护它,就是守护民族审美意识的根脉。正如他常对学生说的:“每当点燃一炉馨香,空气中弥漫的不仅是草木和合后的芬芳,更是中华数千年文明在我们血脉中的回响。” 这份对文化本质的深刻洞察,正是他为澄迈大会带来的最珍贵的思想礼物!

分享

分享